Kennzeichnung für KI-Bilder und zerlegte Z8 – die Fotonews der Woche 29/2023

Mit KI-Inhalte erstellte Inhalte bekommen Wasserzeichen, Midjourney macht aber nicht mit. Und in eine Nikon Z8 kann man nicht nur durch Sucher und Linse sehen.

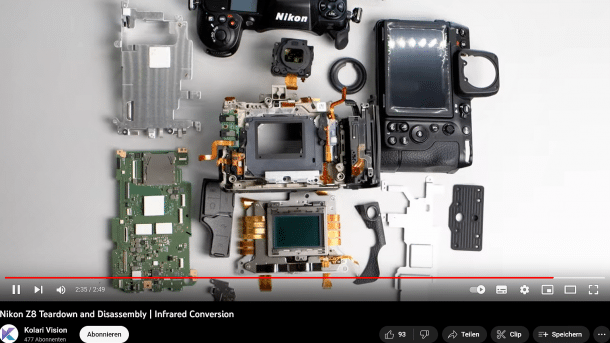

Nicht nachmachen, wenn man´s nicht kann: Nikons Z8 vollständig zerlegt.

(Bild: Kolari Vision / YouTube, Screenshot: Heise Online)

- Nico Ernst

Freitag nach Eins macht jeder Seins – eigentlich soll diese Redewendung laut Wikipedia aus althergebrachten Behördentraditionen zum frühen Feierabend stammen, sie bekam aber gerade in den letzten 30 Jahren bei Tech-Firmen eine neue Bedeutung: Man lässt den Mitarbeitern Luft, um Projekte von privatem Interesse zu verfolgen. Seitdem ist klar, dass der Freitagnachmittag ein denkbar schlechter Zeitpunkt ist, um wichtige Nachrichten zu veröffentlichen.

Die US-Regierung interessieren solche Fragen des Timings freilich nicht, was da gesagt wird, soll ja immer irgendwie Relevanz haben. Auf der anderen Seite von Atlantik und Pazifik wird man das schon mitbekommen – vor allem, wenn es um Regelungen von internationaler Tragweite geht. Und das Problem drängt, nicht zuletzt durch den Streik in Hollywood. Folglich platzte hierzulande in dieser Woche eine umfassende Selbstverpflichtung zu KI-generierten Inhalten in den Freitagnachmittag. Dabei haben Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft und OpenAI versprochen, mit Generative AI und anderen Anwendungen verantwortungsvoll umzugehen.

Was sich zu nächst wie eine der manchmal wachsweichen Verpflichtungen zur „Freiwilligen Selbstkontrolle“ liest, ist aber in diesem Fall erfrischend konkret. Es lohnt sich, das Fact Sheet des Weißen Hauses zu lesen, insbesondere den Abschnitt „Earning the Public's Trust“, also: Wie gewinnt man das Vertrauen der Bevölkerung? Im Falle von Bildern – Fotos sind, wie hier mehrfach beschrieben, KI-Bilder nämlich nicht – sollen diese jetzt gekennzeichnet werden, zum Beispiel mit einem Wasserzeichen.

Wasserzeichen klappen auch recht fälschungssicher

Das Ziel ist unter anderem, so wörtlich, „die Gefahren von Betrug und Täuschung zu reduzieren.“ Man denke nur an das KI-Bild, das einen Fotowettbewerb gewann – hier wurde aber die Teilnahme trotz Kenntnis der Fälschung zunächst nicht ausgeschlossen, es geht also nicht nur um technische Maßnahmen. Wie die aussehen sollen, lassen KI-Firmen und US-Regierung ausdrücklich offen, es ist bisher nur die Rede von „Wasserzeichen“. Sollte es sich um sichtbare handeln, kann man die natürlich leicht wegschneiden, nur ist dann erst recht Verdacht angezeigt: Ein Bild, das nach KI aussieht, und kein Wasserzeichen hat, muss erst recht als generiert, und nicht fotografiert betrachtet werden.

Zudem gibt es auch in anderen Bereichen längst für Menschen nicht wahrnehmbare Wasserzeichen, die sich nur sehr schwer entfernen lassen. Bei digitalen Vorabmustern von Musik für etwa Kritiker, DJs und Radio ist das seit Jahren üblich. Frühe Versuche zeigten auch, dass selbst der analoge Weg und die anschließende Digitalisierung und Neukomprimierung die Wasserzeichen kaum wegbekommen. Das gibt es, auch mit bezahlten Diensten und Datenbanken, auch für Bilder – es ist nur noch nicht üblich, das auch überall anzumahnen. Jetzt wäre erneut ein guter Zeitpunkt dafür.

Midjourney spielt nicht mit

Mit OpenAI, von denen neben ChatGPT auch Dall-E stammt, ist schon eines der Schwergewichte von generierten Bildern in der Selbstverpflichtung dabei. Midjourney fehlt jedoch aus ungeklärtem Grund. Das ist umso bemerkenswerter, als die Washington Post, schlicht das politische Blatt der USA, schon im März titelte, dass der Dienst „Fake-Bilder zum Mainstream“ gemacht habe. Da fehlt es wohl noch ein wenig an politischem Druck. Die Nachricht von der Selbstverpflichtung ist übrigens bei der Post am Samstagvormittag laut der Webseite die meistgelesene Technologie-Nachricht. In den USA nimmt man das Thema Generative AI eben besonders ernst, und dass es jetzt noch keine Gesetze, sondern eine Selbstverpflichtung gibt, dürfte schlicht daran liegen, dass das schneller geht als der legislative Prozess. In dem steckt auch die EU, die mit bindenden Richtlinien aber noch 2023 fertig sein will.

Wie man eine Z8 zerlegt – und warum

Wer seine Bilder lieber mit einer Kamera in der Hand erstellt, kann nun recht detailliert sehen, warum die Geräte dafür so teuer sind: Sie sind in Elektronik, Software und unverändert auch der Mechanik irrwitzig aufwendig. Besonders beeindruckend ist dann, wenn ein Hersteller wie Nikon fast die gesamte Technik des Flaggschiffs Z9 in die deutlich kompaktere Z8 packt. Wie das geht, hat jetzt Kolari Vision mit über 50 Bildern und einem YouTube-Video vom Zerlegen der Kamera dokumentiert.

Dabei handelt es sich aber nicht um eines der typischen Teardown-Videos, die oft zum Selbstzweck von Webvideoproduzenten erstellt werden und auch nicht um eine Reparaturanleitung. Kolari Vision ist seit Jahren darauf spezialisiert, Kameras unter anderem für Infrarotaufnahmen umzubauen – dazu muss man zuerst genau wissen, wie sie funktionieren. Auch wenn das Video mit knapp drei Minuten samt Zeitraffer recht einfach aussieht, sollte man das nicht nachmachen, es braucht viel Erfahrung und geeignetes Werkzeug.

Anders als bei den Nahezu-Wegwerfprodukten wie den meisten Smartphones und Notebooks verzichtet Nikon bei der Z8 weitgehend auf Klebstoff oder schnell brechende Snap-In-Nasen aus Plastik, alles ist sauber verschraubt – bis hinein in den Slot für die Speicherkarte. Das kann man nun auch wieder bemängeln, insbesondere, weil Nikon mit vielen Modellen immer wieder Qualitätsprobleme hat. Andererseits sind die leichter zu beheben, wenn eine Kamera auch servicefreundlich ist. Und die vielen Schrauben lassen sich auch bei Verlust beim Reparieren leichter ersetzen als ein abgebrochenes Plastikteil. Wer auch wissen möchte, warum eine aktuelle Kamera im Inneren kalibrierte Federn benötigt, sollte unserer Empfehlung zum Long Read – oder eher: Long Guck – zum Teardown von Kolari folgen.

(tho)